太陽の構造と活動

太陽の中心部では水素がヘリウムになる核融合反応が起こり、3.85×10の26乗(W)のエネルギーが生み出されている。質量が太陽程度か、それより軽い恒星の中心部では、p-p連鎖、太陽程度かそれ以上では、CNOサイクル(炭素、窒素、酸素を触媒として起こる)によって核融合が起こる。

1600万Kの太陽の中心で生じたγ線は、放射によって低エネルギーの光になりながら外側へ伝わっていき、表面から深さ約20万kmに達すると、エネルギーは対流で伝わる。可視光線で太陽を見たときの表面は、光球(5800K)と呼ばれる、厚さ300kmの層である。その一部に、強い磁場を持つ黒点があり、温度が4000Kと低い。他には、磁場によりプラズマが押しのけられて温度が少し高い白斑や、粒状の模様の粒状斑が見られる。

光球の外側には厚さ3000kmの彩層(1万K)があり、日食のときに薄紅色に輝く。この部分では、ジェット現象によって生じる針のように細い構造(スピキュール)が見られる。

その外側には、高温で希薄な大気である、コロナ(数百万K)がある。この部分には、プロミネンス(温度が数千〜1万Kのプラズマ)が出現することがある。

コロナホールやその境界からは、太陽風と呼ばれるプラズマの流れが生じている。地球の磁気が太陽風や宇宙線を捕捉すると、周囲にバンアレン帯をつくる。

・フレア

太陽の大気で磁力線がつなぎかわることにより磁場のエネルギーが解放され、爆発現象(フレア)が起こる。これに伴いコロナ中のプラズマが放出される、コロナ質量放出が起こる。これが地球の磁気圏に達すると、地磁気が乱れる磁気嵐が発生する。

・プラズマ:気体分子が電離して陽イオンと電子に分かれた状態。

・太陽の周期活動

太陽の自転方向は、金星以外の惑星の自転方向と同じ向きであり、太陽系の惑星の公転方向と同じ向き(地球の北極を上から見て反時計回り)である。太陽の自転周期は赤道で27日で、緯度が高いほど長くなっていく。これを差動回転という。これにより南北方向の磁力線は次第に東西方向に引き延ばされて、密になる。すると磁力線が浮上して黒点をつくる。この部分にコリオリ力が働くと、南北方向の磁場成分ができ、極域に磁場をもたらす。それが継続すると、南北の磁場の極性が逆転した状態で再び南北方向の磁力線が形成される。この周期は11年である。

黒点は中緯度に現れ始めた後、低緯度に移動してくることが、黒点の現れる緯度を示した蝶形図によりわかる。

・オーロラ

太陽からの荷電粒子(プラズマ)が地球の磁気圏に飛び込んでくるとオーロラを熱圏で起こす。フレアやコロナ質量放出、太陽風が供給源となる。磁気圏の状態は、宇宙天気として、情報通信研究機構が発信している。

・太陽のスペクトル

白熱電球のような連続スペクトルではなく、フラウンホーファー線と呼ばれる暗線が存在し、その波長の光を吸収する物質の存在量がわかる。

・過去の太陽活動

太陽活動が活発な時期には大気に降り注ぐ中性子数が少ない。この中性子は窒素原子と衝突して炭素14になり、3年で地球全体を循環して樹木に取り入れられる。年輪中の炭素14の濃度を調べることで過去11400年の黒点数が推定されている(実際の観測は400年)。ここ70年ほど太陽活動は異常に活発であり、1645年〜1715年頃には黒点がほとんど出現しないマウンダー極小期があった。

恒星

・恒星の等級

見かけの等級(mとする)は、0等星の見かけの明るさをF0、その恒星の見かけの明るさをFとすると、

m=–2.5log10(F/F0)と表せる。

すなわち、–1等星は0等星の2.51倍(=100の5乗根)の明るさである。

恒星を地球から32.6光年(10パーセク)の位置に置いたと仮定したときの恒星の明るさを絶対等級という。1パーセクとは、地球からの年周視差が1秒(=1/3600°)になる距離である。年周視差(p秒)と恒星までの距離(dパーセク)には、d=1/pの関係がある。絶対等級をM、見かけの等級をmとすると、

M–m=5–5log10(d)=5+5log10(p)

と表せる。

・恒星の色とスペクトル型

恒星の表面温度が上がると、可視光線の範囲ではどの部分も放射エネルギー強度を増加させるが、波長の短い青い光のほうが波長の長い赤い光よりも増加量が大きいため、青い星の温度は高い。

ある温度で最も明るく輝く光の波長は、絶対温度に反比例し、その積は2.9×10の–3乗になる。これをウィーンの変位則という。

また、恒星が放射するエネルギーは、恒星がどんな波長の光も反射することなく吸収し、自分でも光を吸収する黒体とみなすことができるので、1㎡あたりに放射される毎秒のエネルギーE(W/㎡)は、

E=σT^4(σ:シュテファン・ボルツマン定数)

のように、絶対温度の4乗に比例する。これをシュテファン・ボルツマンの法則という。

・恒星までの距離

年周視差を測らなくても、主系列星(残りの寿命がまだある恒星)についてはスペクトル型と絶対等級との関係が分かっているため、見かけの等級との差から距離を求めることができる。この方法では1000パーセクまでの距離を求められる。

・恒星の進化

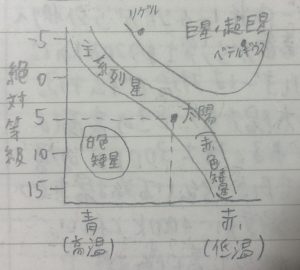

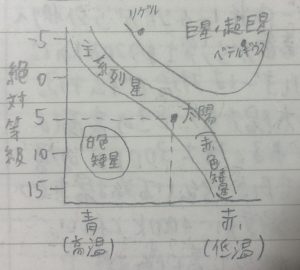

縦軸に絶対等級、横軸にスペクトル型(表面温度)をとり、恒星の分布を示した図をHR図(ヘルツシュプルング・ラッセル図)という。主系列星では光度(恒星の明るさ)は質量の3乗にほぼ比例する。これを質量光度関係という。

太陽の30倍以上の質量の主系列星は赤色巨星になって超新星爆発を起こすと、中心にはブラックホールが残る。8倍〜30倍程度では中性子星が残る。超新星爆発ではもとの星の1億倍程度に明るくなり、外側には超新星残骸を残し、星間物質となる。

太陽程度の質量では、赤色巨星になった後一気にガスを放出して小さな白色矮星(はくしょくわいせい)となり、その光によって、放出されたガスが輝く惑星状星雲となる。これも星間物質となり、星間雲として集まると、再び恒星を作る。

原始星から主系列星への進化の段階にある天体はTタウリ型星と呼ばれ、収縮に伴う重力エネルギーの解放により輝く。水素の核融合がまだ始まる前である。

太陽の半分程度の質量になると赤色矮星と呼ばれ、赤色巨星になるまで1兆年程度輝き続けると考えられている。

太陽の0.08倍以下の恒星では温度が十分に上がらず、水素の核融合反応が起きない褐色矮星となる。

さまざまな星

・星団

数十〜数百個程度のまばらな星の集団である散開星団と、数万〜数百万個の星が球状にまとまった球状星団がある。

前者は若い星(主系列星)が多く、銀河系の円盤部に2万個以上分布する。後者は年老いた星が多く、銀河系を包む密度の低い領域であるハローに200個程度分布する。

・星間雲

①散光星雲:近くの星の光などにより電離したガスが自ら光を放って輝く輝線星雲と、低温で近傍の星の光を散乱・反射して光る反射星雲がある。オリオン大星雲では両方のタイプが見られる。

②暗黒星雲:低温・高密度で塵を多く含むガスが背後の星を隠す位置にあると、暗黒星雲となって見える。

③惑星状星雲:質量の低い赤色巨星から放出されたガスが、白色矮星の光で電離し、自ら輝いている。

④超新星残骸:超新星爆発で噴出した星の外層が、星間物質に衝突して衝撃波をつくり、その加熱によって輝く。かに星雲のように、中心にパルサー(強い磁場をもって回転し、周期的に電磁波を放射する中性子星)が存在するものもある。

・中性子星:半径10km程度での質量が太陽程度となり、原子核と同じくらい高密度である。もとの星がもつ磁場を保ったまま収縮したため、強力な磁場をもつ。

・連星:2つの恒星が互いの重力で引き合い、その共通の重心のまわりを公転しているもの。明るい方を主星、もう一方を伴星という。質量が大きい星の軌道は小さくなり、その差が圧倒的に大きいと、振動するだけになる。

直接確認できる実視連星だけでなく、スペクトルの周期的変化から確認できる分光連星、軌道面に近い角度から見たときの食による明るさの周期的変化から確認できる食連星として地球から観測されるものもある。

・脈動変光星:膨張・収縮により明るさを変える星。変光周期と絶対等級の関係(周期光度関係)がわかっている星であれば、絶対等級を求めて距離を測定できる。

・ブラックホール:中性子星以上の質量を持つ天体が自らの重さを支えきれずつぶれると、際限なく崩壊が続く。事象の地平面より内側では光さえも出てくることができないため、本体を直接観測できず、周囲の星から流れるガスが周囲に降着円盤を形成することで確認できる。

ホーキングは、量子力学の考えにより、ブラックホールからの放射があることを指摘した。これによりゆっくりと質量を失い、10の70乗年(宇宙年齢は10の10乗年)かけて次第に温度を上げながら蒸発することが考えられる。

・銀河系:中心部には巨大なブラックホールがある。半径5万光年、2000億個の恒星と星間物質からなる渦巻銀河である。中央にはバルジとよばれる高密度の部分、その外側の銀河面に分布する円盤部、球状に銀河系を包むハローがあり、太陽系は中心から2.8万光年の円盤部に位置する。円盤部にある星は、銀河面を円軌道で公転する。ハローにある球状星団などは銀河の中心のまわりを楕円軌道で運動する。

銀河系の渦巻は、円盤部における密度の波が、内側と外側の回転周期の違いにより巻かれたものである。星やガスはその腕の部分にくっつくことなく公転するため、腕が巻きつくことはない。

・銀河の分類

銀河は、楕円銀河、渦巻銀河、棒渦巻銀河、不規則銀河に分けられることをハッブルが提案した。楕円銀河は扁平率、渦巻銀河、棒渦巻銀河は腕の巻き込み度により細分される。このハッブル分類は現在も使われる。

・活動銀河:中心に巨大なブラックホールが存在し、そこに落ち込むガスのエネルギーが、X線から電波の全波長帯で放射される銀河。非常に遠い銀河は、可視光線では暗いが、X線で観測可能であったり、電波によってジェットが観測できるものもある。宇宙初期に形成されたクェーサーがこれに当たる。

宇宙の構造

数十個以下の銀河の集まりを銀河群、数百個や数千個のものを銀河団という。さらに大きい超銀河団も存在し、銀河系はアンドロメダ銀河、大マゼラン雲などを含む局部銀河群、さらにおとめ座銀河団などを含むおとめ座超銀河団に属する。

・ダークマター:渦巻銀河の回転速度が外側でも減少しない、すなわち、運動エネルギーにより求まる質量が、銀河系の総質量よりも大きいことから、光では見えないダークマター(暗黒物質)の存在が示唆された。銀河の背後からの光の経路が重力場により曲げられる(一般相対性理論)現象である重力レンズ効果は、ダークマターの質量も考えることで説明できる。

・宇宙の大規模構造:数万個の銀河について赤方偏移から距離を求めたところ、銀河が泡の膜のように連なる場所と、銀河があまり存在しない泡の内側のような場所(ボイド)が存在することがわかった。泡構造とも呼ばれる。

・宇宙の膨張

遠い銀河を観測すると、スペクトルが赤い方にずれる赤方偏移が見られる。銀河の遠ざかる速さと距離は比例する(ハッブルの法則)。宇宙の膨張は加速しており、ダークエネルギーの存在によって説明できる。宇宙のエネルギーの割合は、68%がダークエネルギー、27%がダークマター、5%が普通の物質である。

マイクロ波宇宙背景放射を全天にわたって測定すると、そのエネルギー分布は温度2.725Kの黒体放射のスペクトルで再現されることがわかった。これは、宇宙誕生38万年後に、宇宙の晴れ上がり(陽子と電子の結合)で光が散乱されなくなった時点の3000Kの放射が、宇宙膨張によって下がっていることを示す。

また、宇宙背景放射の温度が全天にわたって一定であるということは、ビッグバン以前にインフレーションが起こり、宇宙全体が同じ条件で膨張を開始したという説を裏付けている。

・宇宙の進化

約138億年前(誤差数千万年)に宇宙は誕生した。誕生直後は高エネルギーの真空が急激に膨張することでエネルギーが放出され、高温で高密度の状態だった(ビッグバン)。

宇宙誕生3分後には陽子と中性子が核融合により結合し、ヘリウムの原子核が作られた。高温の状態では水素原子が電離しており(プラズマ状態)、電子が光子を散乱させていたが、38万年後に宇宙の温度が3000Kまで下がると、中性の水素原子ができたことで、光子が長距離を進めるようになった(宇宙の晴れ上がり)。

3000万年後には200K程度まで冷え、物質からの光がない状態となった(宇宙の暗黒時代)。

3億年後、膨張する宇宙の中で、ダークマターの分布のゆらぎが成長していき、物質の密度が濃い部分で銀河や恒星が誕生した。クェーサーは重力崩壊により形成され、その強い放射により、中性の水素原子は再び電離した(宇宙の夜明け:7億年後)。

第1世代の恒星は合体により大きく成長したと考えられ、このときの超新星爆発によって、鉄よりも大きい原子核が形成された。第2世代の恒星(種族Ⅱ)はさまざまな場所に見られるが、球状星団やバルジに多く分布する。第1世代の恒星が寿命を迎える前に形成されたため、金属量は少ない。第3世代の恒星(種族Ⅰ)は、ヘリウムより重い元素(天文学上の金属)を多く含む。銀河系のディスク(円盤部)に多く見られ、太陽もその一つである(宇宙誕生の92億年後)。